2025年,北京市政总院迎来建院70周年。自1955年成立以来,一代代总院人怀揣无限热忱,秉持“精益求精、创新卓越”的坚定信念,薪火相传、接续奋斗,始终与城市高质量发展共同成长。厚重的设计图纸和一摞摞计算书,字里行间满是赤诚奉献的情怀担当。为此,北京市政总院特别推出“总院七十年”系列专栏,重温那些令人难忘的奋斗回忆,激励总院人以笃定向前的奋进姿态,共同展望更加美好的明天。

北京地铁四号线是北京市政总院最早承揽轨道交通总体设计的项目之一,当时设计团队中的绝大多数成员是第一次参与地铁设计,但设计成果却属一流,不仅获得行业和北京市优秀设计一等奖,还获得了詹天佑大奖。有人问项目有什么独特之处,下面几个小故事便可找到答案。

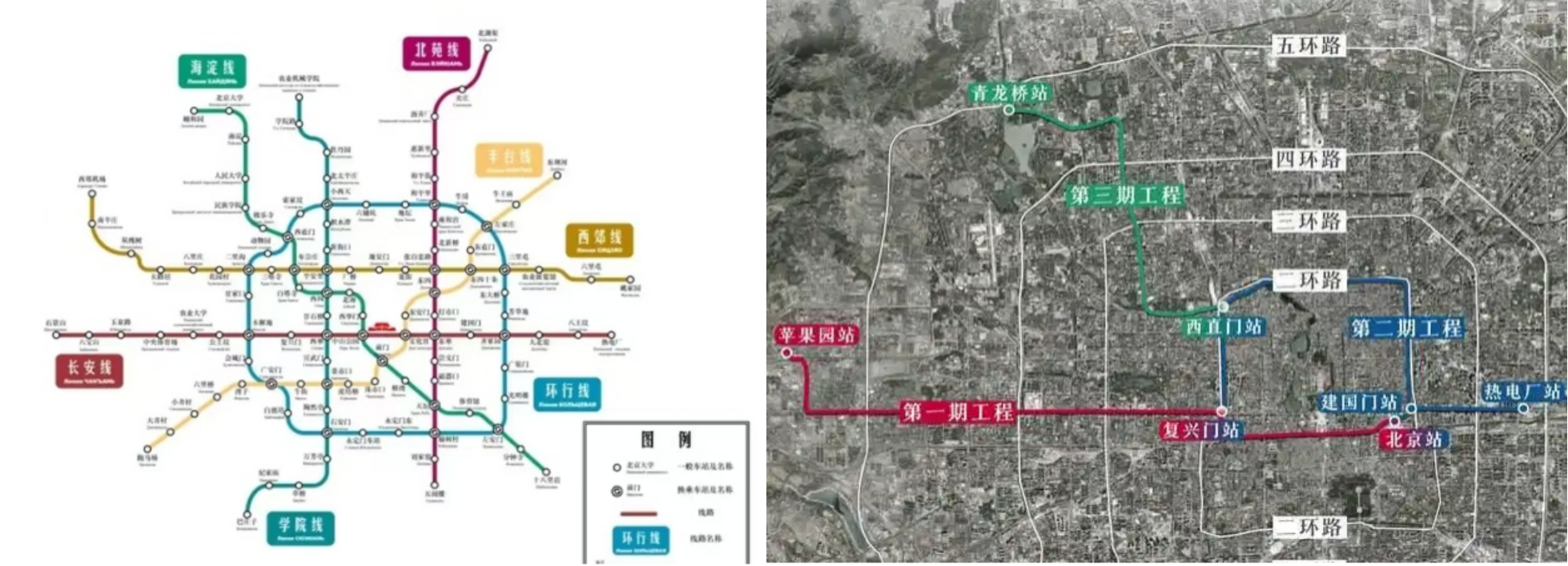

从此轨道线网再无西颐线

北京第一版地铁线网是环线加放射框架,由两纵+两横+两对角交叉+一环线共7条线路组成,四号线为两纵之一。后来线网进行过多轮调整,但两横、两横、一环始终未变,而对角线西北象限部分线路调整为西直门至颐和园线(简称西颐线)。2002年,总院在进行地铁四号线前期研究时,设计团队落实“希望地铁四号线在解决北京交通拥堵问题上作出更大贡献”的要求,结合北京市城市总体规划,充分研究了市区交通现状后认为:解决中关村大街的交通对北京市意义重大。经充分论证,提出四号线自新街口向西至西直门,再沿原规划的西颐线路由至颐和园,该方案得到各方认可,并调整了线网规划,从此北京地铁线网规划再也没有西颐线了。

一个项目 两个业主

地铁四号线是我国第一条采用PPP模式建设的地铁项目,通过招标引入香港铁路有限公司投资设备部分并运营管理,因此形成“一个项目、两个业主”的建设组织模式。港铁成为运营方后对车站建筑方案提出了新的要求:管理和设备用房的布置要适应新的运营模式,站厅层的空间布局对乘客要有亲和性,研究发车间隔小于2分钟对配线布置的影响等,当时鲜少团队有此经验。设计团队不断探索尝试,在有限的时间内,及时调整了设计方案,满足了运营方提出的各项优化要求,圆满完成四号线的设计工作,这也为后来总院与港铁的合作打下了基础。

国内发车间隔最小的地铁线路

地铁客流高峰和平峰时段差异很大,提高高峰时段运力具有良好的经济和社会效益,四号线正是根据北京地铁潮汐客流特征,采用上下行“不对称”的行车间隔方式,使不同段落客流与运力相匹配。本线路于2009年9月通车,在高密度运营组织方面一直走在国内地铁的前列,是国内第一条按3分钟行车间隔开通的新线,也是北京第一条行车间隔小于2分钟的地铁线。高密度运营组织提高了线路的运输能力,带来显著的社会和经济效益。

差一点让老人塔挡住了去路

地铁四号线沿路均为城市主干道,两侧地面建筑物林立,商贸繁荣,交通繁忙,地下管网密布,全线4次穿越铁路、地铁,10次穿越河流、湖泊,39次穿越城市桥梁、地下过街通道,穿越国家级和市级文物保护多处,风险源共计163处,其中特级风险源4处。在西四南大街西侧,紧邻西四地铁站有座万松老人塔,这是北京城区内唯一保存完好的元代砖塔,距今已有700余年的历史,属于原地保护的重要文物。设计团队将保护老人塔的安全工作贯穿到设计施工全过程,从控制地基沉降的施工方案,到开发暗挖隧道施工超前地质预报系统,最后实际塔基最大沉降4.6mm,最大差异沉降2.8mm,远小于控制值。

融合古都文化的地铁线

利用地铁建筑和装修风格展现古都文化,这也是四号线的一大亮点,针对老城区风貌特征提出“旧城织补”新理念,对修建地铁受到影响的场地修旧如旧,保留了城市历史风貌。在具有特色文化的车站设有文化墙,精心绘制《颐和园万寿山图》《京华旧梦》《老字号》《老北京》《宣南文化》等北京古城文化主题壁画,为弘扬民族文化起到了积极的作用。龙背村停车场停车库位于北五环龙背村,接近“三山五园”地区,通过五道联廊将东西两个库相连,中间形成四个院落,丰富了建筑造型与绿化景观,同时改善了车库内采光和通风,取得了较好的节能效果。

四号线设计成果得到了社会各界的赞誉和高度关注,先后被评为北京市优秀设计一等奖、全国勘察设计行业优秀设计一等奖、第十一届中国土木工程詹天佑奖,四号线的成功标志着总院高起点进入地铁设计行列,使轨道交通迅速成为北京市政总院的重要业务板块。

部分图片来源自新华社及网络