2025年,北京市政总院迎来建院70周年。自1955年成立以来,一代代总院人怀揣无限热忱,秉持“精益求精、创新卓越”的坚定信念,薪火相传、接续奋斗,始终与城市高质量发展一同成长。厚重的设计图纸和一摞摞计算书,字里行间满是总院人赤诚奉献的情怀担当。为此,北京市政总院特别推出“七秩敬新程”总院七十年系列专栏。在七十年征途中,每一个奋进的身影都是时代的注脚,每一次突破都是匠心接力的见证。这次,让我们走进总院人的故事,聆听关于初心与使命的时代回响,见证生生不息的精神传承,共同续写新时代城市建设的辉煌篇章!

坐在办公室窗前,学院路车水马龙,二环西直门桥、三环蓟门桥、四环学院桥的交错轮廓尽收眼底,它们是总院成立70年来镌刻在京华大地上一道道年轮的缩影,见证着北京市政总院的技术征程。

望着这些承载着总院人匠心的作品,我的思绪飘向我的前辈老师沈中治总工。沈总1962年10月从上海同济大学桥梁工程专业毕业后,分配到我院,退休后经单位回聘返职,到2019年,在他热爱的桥梁事业岗位上工作了58个年头。沈总职业生涯中设计、审核的大型项目、重点工程不计其数,但令我由衷敬佩的,还有他在不起眼的“小”项目中同样倾注大量心血,在稻香园桥托换这类工程里记录的责任担当——哪怕项目再小,也关乎重大安全,这份不慕名利、坚守初心的态度,正是总院人的精神底色。

1992年,北京市政府授予总院首都建设突出单位(右一:沈总)

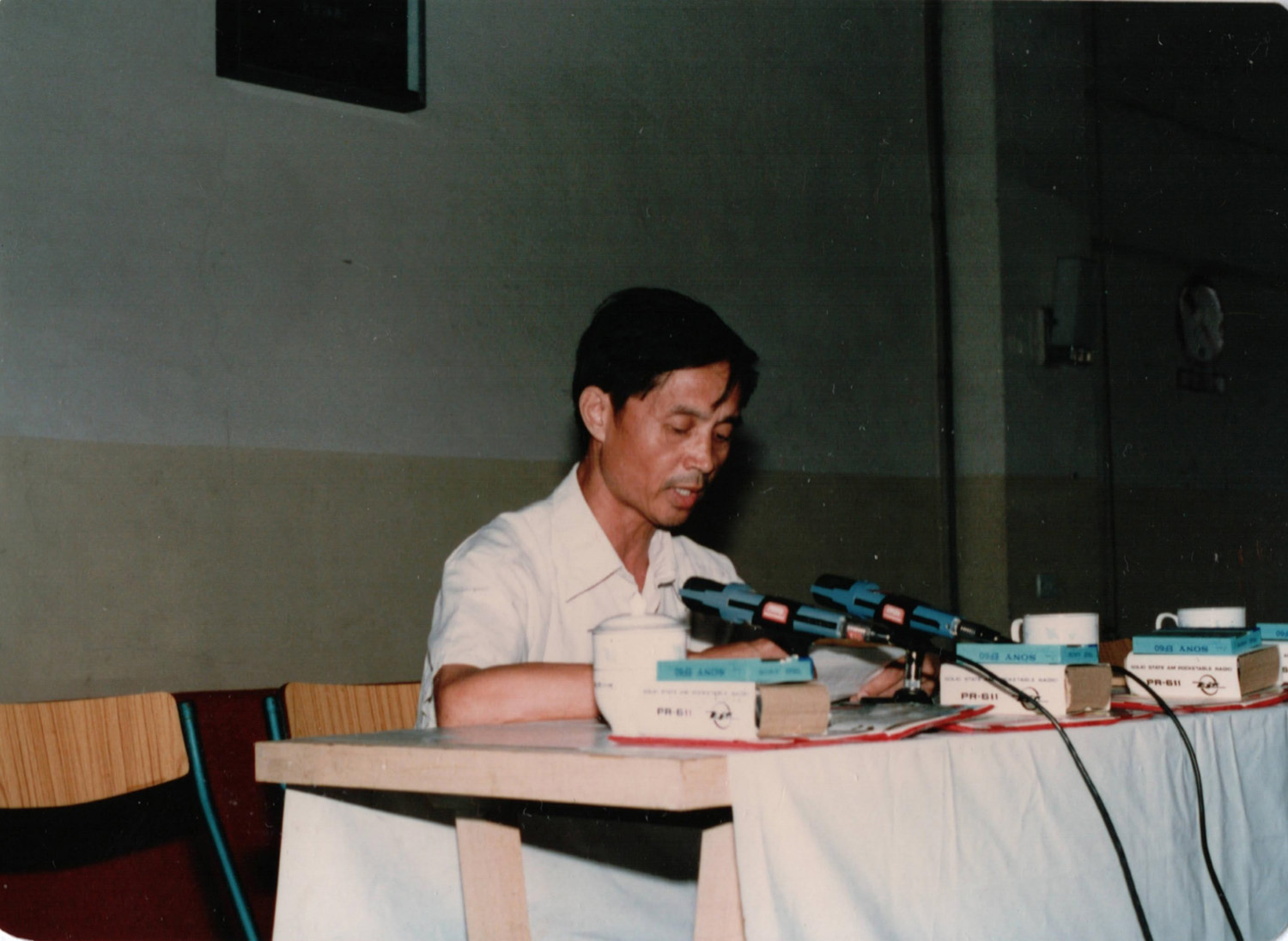

1988年,沈总获得“全国五一劳动奖章”在全院七一大会上发言

匠心:一笔一画皆是责任

谈及沈总的匠心,最让我难忘的是2006年北京市稻香园桥桩基托换工程。稻香园桥位于万泉河快速路上,地铁盾构区间施工与既有桥梁桩基发生矛盾,要求截桩托换的同时不能中断桥上主路交通,工期要求严苛。这个项目工程体量不大,但技术难点多,特别是“被动托换方案”,要给车水马龙的桥梁“动手术”,当时没有先例,院内专家经过充分论证,才基本认可了托换的技术思路。沈总带着我们反复推敲,最终确定了两个方案:“主动支顶方案”与“被动托换方案”。

“主动支顶方案”的优点在于理论成熟,托换后凿除旧桩对既有桥梁的影响较小,有利于沉降位移的控制,国内有成功的实践经验,设计风险小;不足之处是需要在既有承台之下新建承台,新承台体量及埋深大,施工空间狭小,千斤顶支顶施工工序较为复杂,现场施工难度大,对交通影响大。“被动托换方案”是在原桥承台之下新建两桩承台,由于取消主动支顶,新建承台体量小、埋深浅,新老承台组成叠合截面共同受力,凿除2颗与地铁盾构有冲突的旧桩,取消千斤顶支顶,依靠结构自身体系变化完成内力托换。这个方案方便了施工,降低了交通影响,但把“风险”留给了设计,如何控制结构沉降成为关键的技术难点。

沈总提出按照规范计算的同时,参考经典文献温特科恩的《基础工程手册》方法进行分析计算。桥位处地基土以砂卵石土为主,地质条件好,在切除旧桩的“被动”托换过程中,转移到新建桩的荷载经计算仅占桩基设计承载力的30%,理论沉降值2-3毫米,可以满足“被动托换”要求。在托换工程中,针对控制基础沉降难题,沈总提出应用“桩基后压浆”新技术,当时这项技术在桥梁领域应用不多,老总交给我们厚厚的一沓资料,其中包括国内岩土界权威专家沈保汉的“钻孔灌注桩桩端压力注浆新工艺及承载力评价”科研资料,让我们学习。在这个托换项目中,首次在北京的市政桥梁工程中成功应用了“桩基后压浆”技术。

由于项目时间紧张,现场试桩试验很难开展,沈总提出可参考几年前完成的、与本项目地质条件相似的西直门立交桥单桩荷载试验结果,该桥的荷载试验结论同时也间接佐证了2-3毫米的计算结论。

为确保托换工程万无一失,在“被动托换”方案施工过程中,沈总提出桩顶钢管内微膨胀混凝土径向力-利用材料自身特性的“主动”支顶新思路,邀请了建研院的权威专家共同确定了万分之六的混凝土膨胀率,在桩顶砼硬化过程中,产生约300吨的径向力对桩基进行反压,为最终控制沉降起到了关键作用。

2006年10月16日凌晨,我和业主单位及管理单位人员在桥梁托换施工现场,当检测单位报出“托换”监测位移1.38mm,桥梁“托换”成功时,现场领导及各参建单位人员响起掌声。作为北京市政总院的设计人员,成就感与自豪感油然而生。正是沈中治等一批前辈老总的“匠心”,保证了无数个工程的顺利实施,也铸就了总院的辉煌。

1994年,沈总在深圳益田立交现场

传承:一本随录,千斤重托

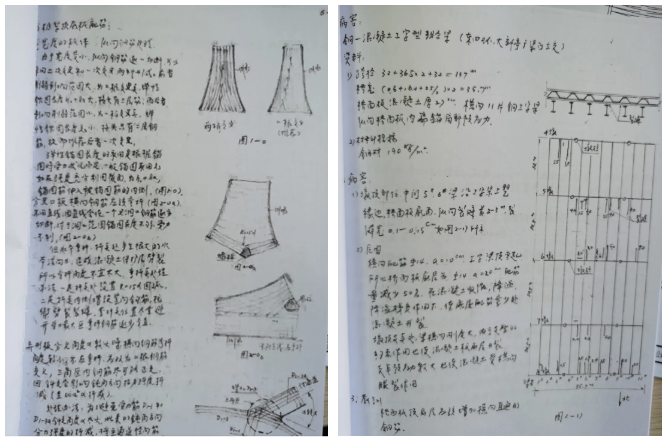

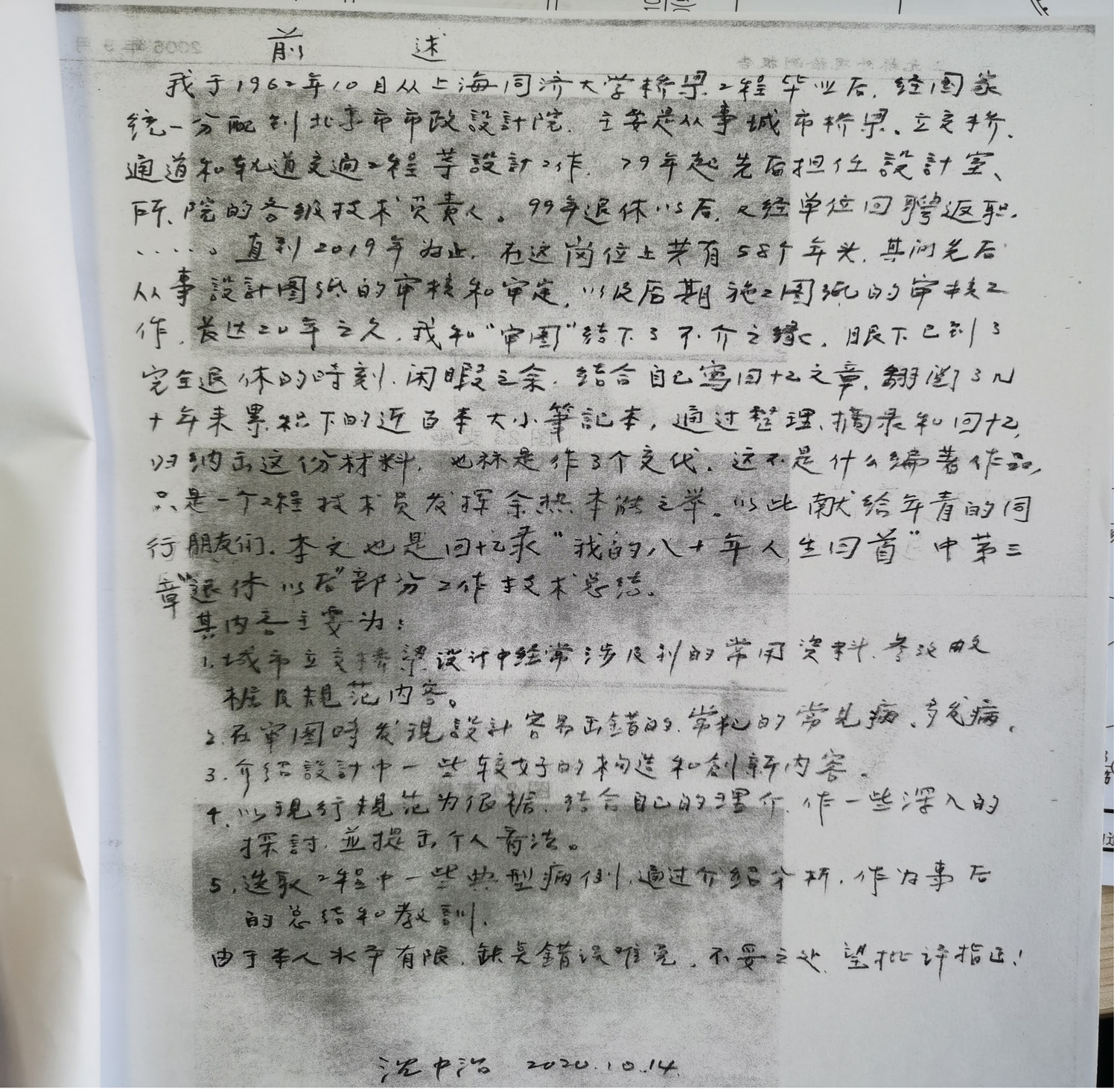

2021年,83岁的沈总做了一件让所有人心头滚烫的事情。他把毕生积累的经验、心得、教训,一笔一划、工工整整地誊写下来,装订成厚厚一大本《审图随录》。那天,他把这本还散发着墨香、一笔一字写成的随录笔记郑重地交到我手上。“小潘啊,”沈总的声音温和而平静,“这本资料,留给你们参考。不用出版,只是传承。将来你们把它整理成电子文档,我手绘的图纸也整理成电子版,打印出来给各所发下去,让大家参考吧。”他顿了顿,眼神里有种特别的亮光,“今年是党的百年大庆,算是我这个老党员给党的百年生日的一点心意。”翻开笔记,密密麻麻的字迹间,跳动着一位老工程师毕生的智慧与心血。从复杂的结构计算,到细微的施工节点,字里行间都是他摸爬滚打留下的印记。如今,每当带着年轻团队攻坚,我耳边总会响起沈总的叮嘱:“技术要积累,更要学会分享。”而笔记扉页那句朴素的期许:“通过整理摘录和回忆,归纳出这份材料,也算是作了个交代,这不是什么编著作品,只是一个工程技术人员发挥余热的本能之举。以此献给年轻的同行朋友们。”正是沈总等前辈的传承精神,成为总院工程师前行路上不灭的灯火。

审图随录 手写稿

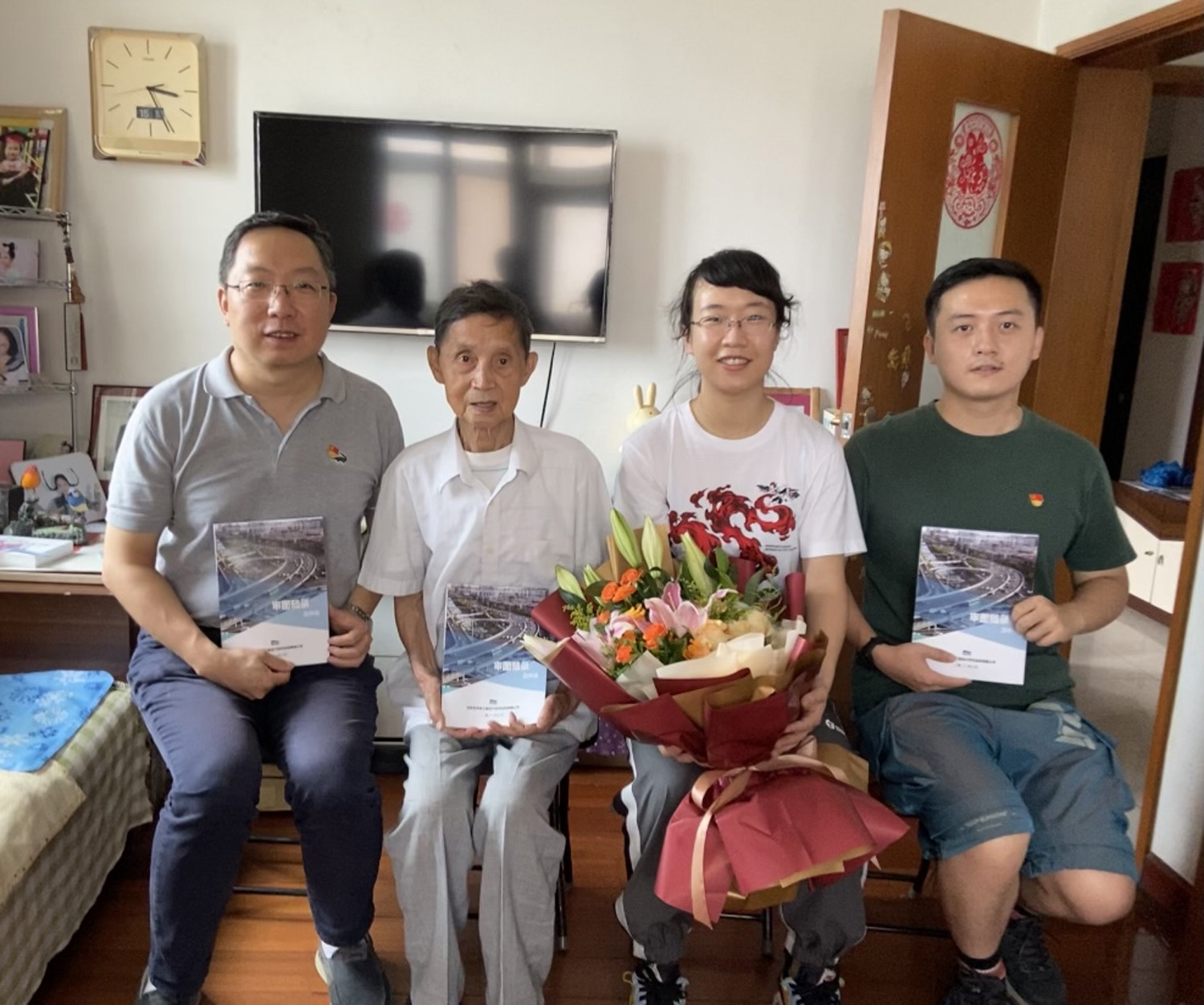

2021年7月1日建党100周年,我和路文发、于宁等同事带着刚刚印刷好的《审图随录》去家里看望沈总,为他送上鲜花,一起合影。告别的时候恰逢雷雨,沈总关切地给我们带上雨伞,再三叮嘱“你们要注意安全”!每当想起这些,我内心仍然被温暖着。

2021年7月1日,沈总家中

审图随录 印刷完成

2022年,我和道交院的同事王航商量,能否在《审图随录》基础上继续深化,形成新的总院《桥梁技术规定》。在王航及专委会主任李东的共同策划之下,2023年初新版总院《桥梁技术规定》课题正式立项,由王航负责组织编制,全院桥梁专业共同参与。2024年底,规定正式完稿结题,时隔多年总院的桥梁专业技术规定完成了更新换代,也算是对沈总“审图随录”最好的致敬吧。

七十年风雨兼程,市政总院已经发展成为中国市政工程领域的领先设计研究单位,沈总等老一辈工程师们求真务实的工作作风、无私传承的工作态度,早已刻进我们心里:“造桥如做人,既要坚实可靠,也要通达四方。”

值此院庆七十周年,我们站在新起点,新时代的蓝图壮阔铺展,而沈总和前辈们留下的那盏匠心之灯、那本沉甸甸的笔记,将永远照亮我们脚下的路。因为通往未来的每一座桥,都始于一颗愿意托付、也愿意承接的心。