2023年5月21日是第33个全国助残日,今年的主题是“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展”。作为国内最早参与无障碍设施环境设计的专家之一,北京市政总院道路交通专业总工程师聂大华带领我们回顾了无障碍环境建设的发展历程。

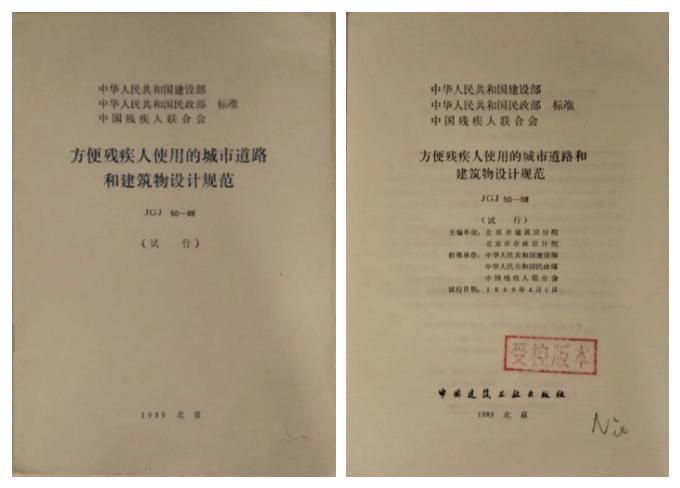

聂大华,北京市第十六届人大常委会委员,北京市政总院道路交通专业总工程师。自1986年参与《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》编写工作至今,一直为我国无障碍环境设计贡献智慧力量。

心中有爱,环境无碍

“无障碍环境建设是构建和谐、包容的社会环境的基础,是国家和社会文明的标志。在30多年的工作实践中,我对无障碍的认识也愈加深刻。”

无障碍(barrier free)是指公共空间、环境充分服务残障人士(包括长期及暂时性行动障碍),为他们提供安全、方便、舒适的出行环境;更深层的意义是通过在公共空间提供无障碍设施,消除残障人士的心理障碍,让他们能走出去,全面参与社会活动。“无障碍环境构成了独特而重要的文化形态,彰显了人文关怀,是社会文明进步的重要标志。”

创新实践,与时俱进

上世纪80年代,城市化建设蓄势待发。当时的建设部科技司联系北京市政总院和北京建院,提出研编建筑与市政公共设施的无障碍设计建设标准的工作。“在标准研编过程中,我们深深地被残疾人士自强不息的精神、超常的毅力和坚强的意志所感动,决心要用自己的行动为他们提供更好的生活条件。”回忆起初识“无障碍之路”的情景,聂大华仍十分激动。

在没有建设经验支撑的情况下,编制人员对标国际标准,并通过实验完成“本地化”。当时我国残疾人主要依靠手摇三轮车出行,为了能让他们在道路上安全行驶,需要制定合理的道路坡度和坡长,编制人员亲自体验手摇三轮车的行驶特点,通过残疾人士试用来验证方案的可行性。“在反复论证中,形成了《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》,这是建设部、民政部、中国残联联合颁布的我国第一个无障碍设计规范”。

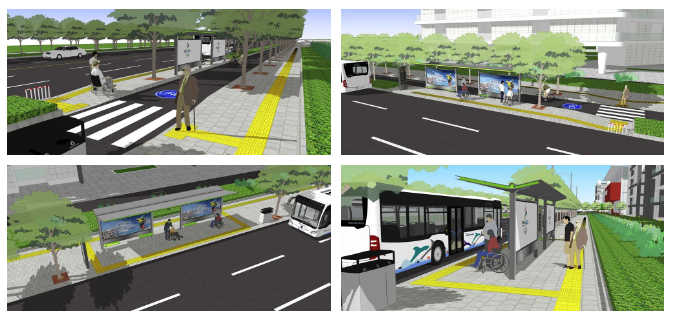

2000年以后,全国的无障碍设施建设更加注重以人为本,残疾人出行工具不断提升改变,已经不再使用手摇三轮车,无障碍相关的研究及标准也在与时俱进。“怎样建设适度、适时、有效、经济合理的无障碍环境,我们的研究一直在跟进”聂大华说。

进入新世纪,陆续推出了《城市道路和建筑物无障碍设计规范》、《无障碍设计规范》、《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》、《居住区无障碍设计规程》、《建筑与市政工程无障碍通用规范》等。在筹备2022年北京冬奥会期间,为创造“无障碍的冬残奥会”,北京冬奥组委组织专项编制了《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》。

“我国正加速步入老龄化社会,无障碍设计理念从特殊照顾向合理便利转变,从少数受众向全龄友好转变。”

随着数字化技术在市政工程建设领域的运用,无障碍的研究手段日趋丰富,为设计更加人性化、全龄友好的无障碍设施和环境创造了条件。北京市政总院参与的雄安站站房设计中,以三维可视化方式联合开展了无障碍专项设计,对卫生间、竖向交通、停车及通道、服务设施、安检及验票、标识、人员服务等七大系统进行了全面优化提升,使该站成为能够覆盖老、弱、病、残、孕的全龄友好型客站,无障碍设计成果《高铁雄安站无障碍设计图示图集》入选全国首次(2020年)无障碍设施设计十大精品案例。

无障碍卫生间三维模型

无障碍停车位

无障碍城市通廊

“从1988年全国第一本无障碍规范,到2021年的《建筑与市政工程无障碍通用规范》,我们这批编写人也从青中年到了老年人,既是编制者也是受益者。”

“无障碍的研究任重而道远,希望年轻设计师怀揣大爱与责任,不断创新,营造有爱的环境,为城市增加温度。”聂大华寄语年轻设计师。