2025年,北京市政总院迎来建院70周年。自1955年成立以来,一代代总院人怀揣无限热忱,秉持“精益求精、创新卓越”的坚定信念,薪火相传、接续奋斗,始终与城市高质量发展共同成长。厚重的设计图纸和一摞摞计算书,字里行间满是总院人赤诚奉献的情怀担当。为此,北京市政总院特别推出“七秩敬新程”总院七十年系列专栏,重温那些令人难忘的奋斗回忆,激励总院人以笃定向前的奋进姿态,共同展望更加美好的明天。

实现梦想的历程——奥林匹克公园规划设计回顾

聂大华

项目简介

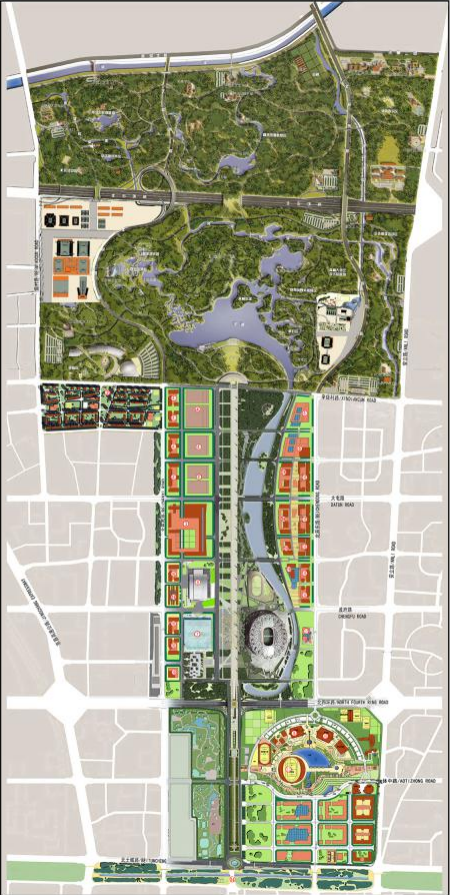

奥林匹克公园位于北京市中轴线的北端,是举办2008年奥运会的核心区域。北京市政总院承接的奥林匹克公园市政配套工程项目涵盖道路31条、新建及改造立交17座、隧道10公里,新建雨水、污水、再生水管线206.5公里及雨水泵站12座,包揽了国家优质工程银质奖、全国优秀工程勘察设计银奖、北京市第十四届优秀工程设计一等奖等14项大奖,并摘得中国土木工程詹天佑奖创新集体奖,取得专利1项,3项国内首次应用技术。

01 理念突破与奠定基础

2001年7月13日北京申奥成功,按下了北京奥运工程建设的启动键。作为奥运工程的核心,奥林匹克公园规划设计历经国际征集、本土深化、多专业协同三阶段,北京市政总院全程深度参与其中。

早在申奥筹备阶段,这片预留的规划用地便承载了各方厚望。2001年3月,原北京市规划委员会组织了规划方案招标,吸引了来自美国、法国、德国、日本及北京的共26家设计单位提交了16个方案。北京市政总院以建筑所为主、交通专业参与投标方案,最终获得第二名的好成绩。在众多顶尖的规划设计院、建筑设计院、设计大师参加投标竞赛中,北京市政总院这支年轻团队,取得这样的成绩实属意外,但也在情理之中。

究其原因,首先是有强有力的院领导支撑。曲际水院长曾担任北京建筑设计院和总院两院院长,是深受市领导信任的专家领导,我和赵新华(现任总院总建筑师、规划与建筑院院长,当年是刚毕业的建筑师)回忆起曲院长给我们的鼓励,仍然能感到阳光般的温暖。其二,设计理念突破。总院方案独辟蹊径,打破主要建筑坐落中轴线的传统,将建筑布置在中轴线两侧,中轴线向北融入自然之中,体现可持续发展的理念,现代与古典完美结合。其三,跨专业协同优势。由建筑与交通专业共同研究制订方案,当年采用这种协同方式做方案的只有总院和清华规划设计院(第三名)。交通专业对区域交通组织的精细化设计,使总院推出的方案更加让人耳目一新,更加具有说服力。

经过这轮方案评比,以总院方案为底板,大家统一了对于这块地布局的认识。

02 全球智慧与本土深化

申奥成功后,2002年初,落实“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”理念,启动北京奥林匹克公园规划方案国际征集。7月14日,来自15个国家和地区的54个方案中,美国SASAKI公司与天津华汇工程建筑设计有限公司提出“人类文明成就的轴线”——北京奥林匹克公园规划方案,被7个国家13名评委推荐为一等奖的方案,成为实施蓝本。

据此蓝本,2002年8月起,由包括了奥组委参加的城市规划、建筑、市政交通和园林景观等各专业人士组成的规划设计团队,对中标方案进行深化设计,开展控制性详细规划编制,北京市政总院负责道路交通部分。工作历时一年,于2003年8月完成控制性详细规划编制。

03 破解三大矛盾

2002年开始进行奥林匹克公园的规划设计,工作经常会出现提高建筑容积率与交通承载力不支持的矛盾,交通用地与建筑用地相争的矛盾,交通设施的尺度与景观要求的矛盾。为此上级部门组织从综合交通规划、区域交通影响评价和主要个体项目(如国家体育场、森林公园)交通影响评价三个增项进行研究。以此为基础完成奥林匹克公园的综合交通规划,这是实施建设项目交通影响评价以来较为全面的交通规划设计,参与的规划设计单位众多,我有幸参与了规划设计全过程。

奥林匹克公园综合交通规划范围为60平方公里,以满足奥林匹克公园建设需要为出发点,吸收和借鉴往届奥运会的成功经验,制订奥林匹克公园及周围地区的永久性交通设施规划和临时性设施概念性规划以及奥运会交通组织(概念)规划,为奥运公园场馆建设提供设计条件,同时提出奥林匹克公园交通项目实施计划和相关保障措施。这项工作历时2年。

04 技术创新与攻坚克难

设计团队践行“绿色、科技、人文”奥运理念,在奥林匹克公园中心区设计了四层立体化的道路交通网络系统,地面层优先保障行人通行,设置宽阔无障碍的中轴线广场和怡人的连续自行车道;地下一层为东西向过境隧道;地下二层为服务出入中心区的环形隧道(含共享停车);地下三层是地铁8号线,实现地铁与公交的无缝换乘,从而打造了安全、高效、具有较强应变能力的综合交通系统。针对奥运公园土地开发和利用的特点,提出了地下空间开发与利用的新理念,创新设计了当时亚洲最长的环形隧道,满足各建筑地下车库资源共享、互用,减少了约2000个停车位,节约用地约18万平方米。

在雨水系统设计中,建立了奥运中心区地表漫流、雨水管网及河道系统耦合模型,评价雨水系统设计,保证奥运期间雨水排放安全。通过设计下凹式绿地,采用雨水下渗、绿地收集和向湿地集中过滤排放等雨水综合利用技术,城市道路范围雨水外排量大大降低。一年一遇的降雨,外排量不大于15%,五年一遇降雨,外排量不大于70%,维持自然水循环系统,保持原洼里地区自然环境特点。自主研发了适合北京市地区特点的雨水利用综合技术,获得了人行道透水结构专利,此项技术已达到国际先进水平。

当业主公司领导对我说“你们的透水步道都长出草了!看来是真透水真生态!”我们都笑了,“好呀!以后验证步道是否透水,就看能不能长出草来。”北辰西路北延机动车道的雨水经管道收集后,经过滤净化,最终流入奥运湖中,减小了市政排水管道的压力,补充奥运湖水源。

05 精神底色与集体荣誉

总院能够深入参与奥林匹克公园的市政工程设计,始于总院建筑所打下了良好的开端。实施过程中,虽然建筑所没有再参加项目的后续工作,但从来没有抱怨过。当我和赵新华赵总提及当时投标的事时,她乐呵呵地说起,当时在地下室集中办公,有一个月没见到过太阳,交完标书时人都变白了。为那支出生牛犊不怕虎的投标队伍点赞,如果没有当时投标的成绩,后来总院可能不会有那么多顺理成章的项目。

从2001年3月到2008年8月历时7年多,百余人参加了设计工作,多少的日夜奋战,多少的殚精竭虑,已经想不起来了,但依然清晰记得的是——郭华在鏖战综合交通规划时正在孕育她的宝宝,贾引总夹着一大卷刚看完的图纸在楼道喊着“有喘气的吗?”,一个李东总拿厚厚的研究报告笑容灿烂“我们掌握了透水结构的规律”,另一个李东总皱着眉头说“你们道路能不能再埋浅点?”,那个看似倔脾气的张宁总把别人不干的活都接下来;更难忘的是那年足球世界杯,我参加陈东她们室活动,和大宁总、室里的小伙伴一起去怀柔团建,那是多么年轻的室啊!朝气蓬勃!

经历奥运工程,带给我们更多的是精神财富、是人生的修行,成就的是集体的底色。全力以赴的努力,终将取得好成绩。